Cyanobactéries : une plongée dans l’enfer (et le génie) du plus vieil organisme de la planète

CHAPITRE I : tout savoir sur les cyanobactéries pour les débutants.

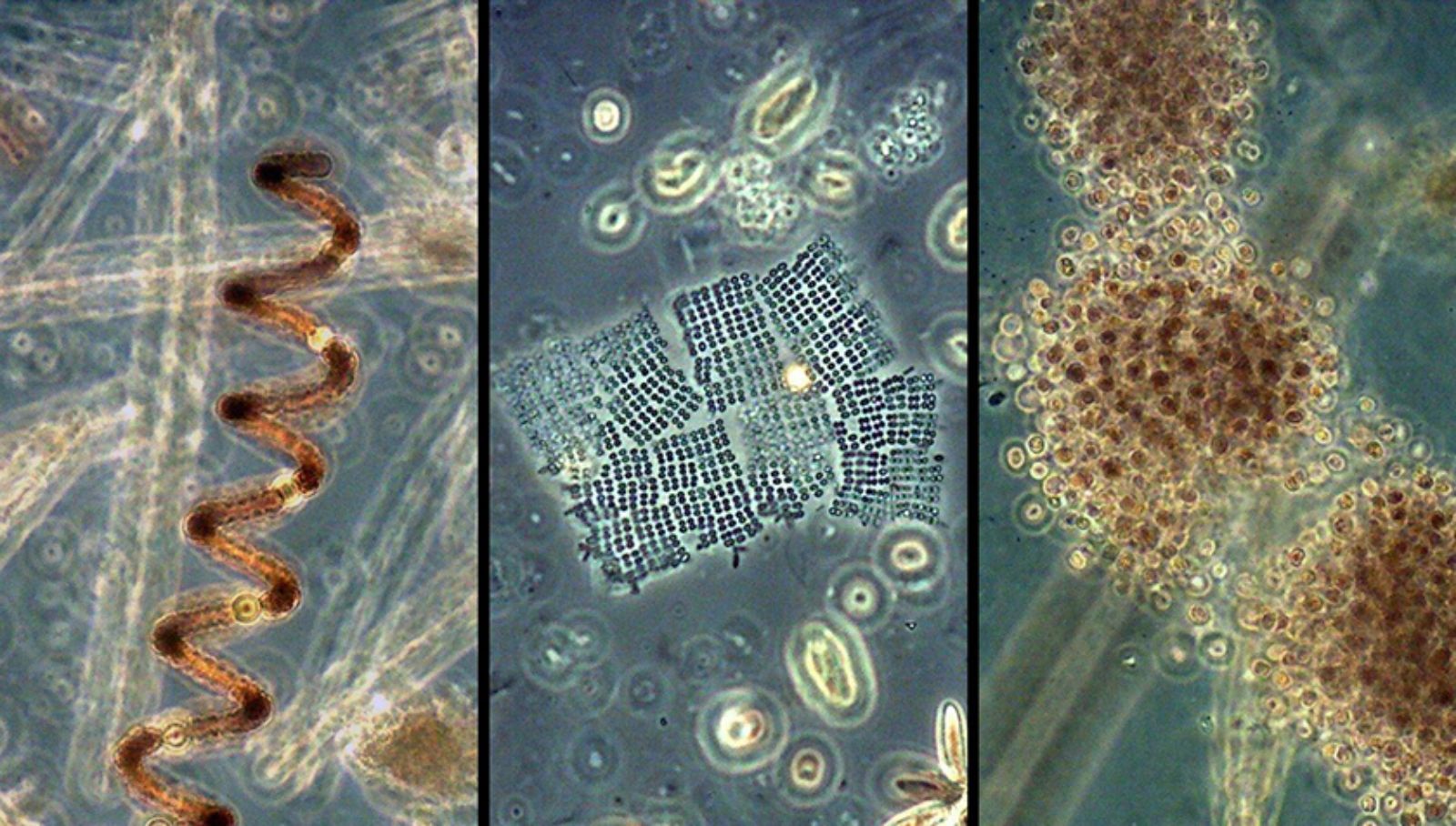

🦠 Qu’est-ce qu’une cyanobactérie, au juste ?

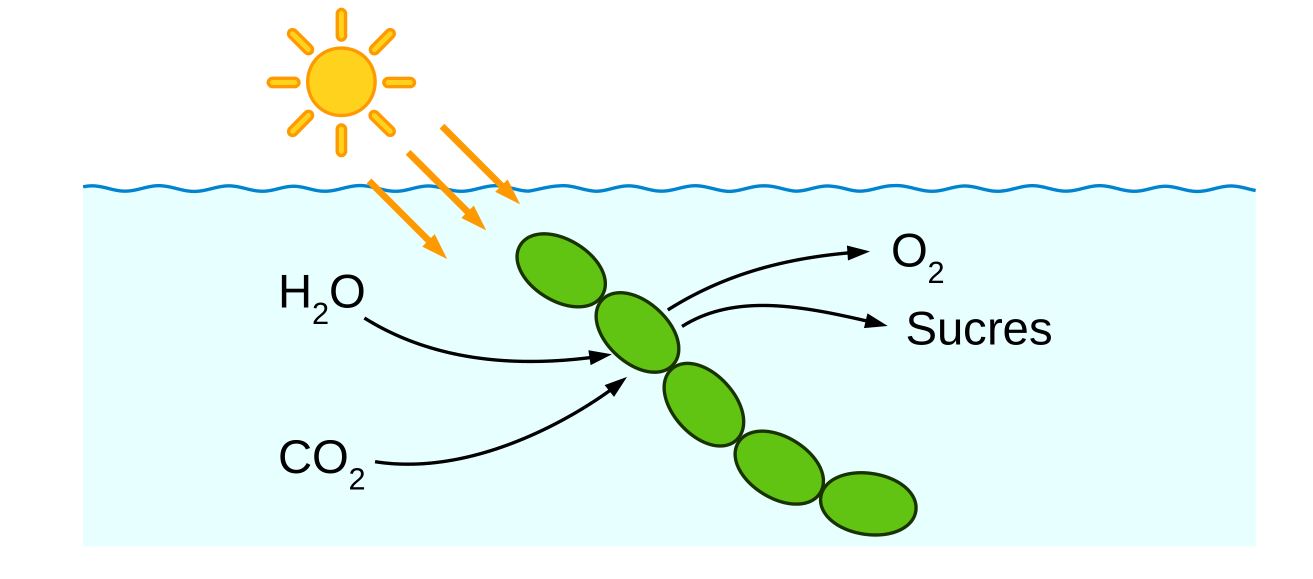

Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, les cyanobactéries ne sont pas des algues. Ce sont des bactéries — oui, de simples cellules sans noyau, comme celles qu’on fuit dans les toilettes publiques — mais avec un talent particulier : elles font de la photosynthèse, comme les plantes. Elles font partie du phytoplancton ; Normalement, elles fournissent nourriture et oxygène à d’autres organismes aquatiques. La croissance du phytoplancton dépend de la quantité de nutriments présents dans l’eau. Dans un écosystème sain, sa croissance est régulée par de petits animaux appelés zooplancton.

Elles sont parmi les plus anciennes formes de vie sur Terre, présentes depuis plus de 3,5 milliards d’années. C’est même grâce à elles que notre planète a fini par devenir respirable. À une époque où l’oxygène n’existait presque pas, ces microorganismes ont commencé à produire de l’O₂ en masse… un bouleversement climatique majeur, appelé la Grande Oxydation. Bref, elles ont littéralement changé la face du monde.

🎨 Et cette couleur bleu-vert ?

Le nom “cyanobactérie” vient du mot grec “kyanos”, qui signifie bleu foncé. Beaucoup de ces bactéries possèdent en effet une pigmentation bleu-vert typique, due à un pigment appelé phycocyanine, utilisé pour capter la lumière.

Mais — car il y a un “mais” — elles ne sont pas toutes de cette couleur. Certaines produisent aussi un pigment rougeâtre, la phycoérythrine, voire d’autres pigments secondaires. Résultat :

➡️ Certaines cyanobactéries apparaissent brunes, rouges, pourpres, presque noires.

➡️ D’autres forment des dépôts gluants vert vif ou bleu foncé, selon la lumière, la température, les nutriments disponibles… et l’humeur du moment.

En clair, si vous voyez une eau qui ressemble à un smoothie mal tourné, ce n’est pas forcément un bon signe, même si ce n’est pas bleu-vert.

🐟 Où les trouve-t-on ?

Partout. Elles colonisent les océans, les lacs, les rivières, les flaques, les aquariums, les bacs à eau des chiens, les fontaines, les seaux oubliés, les mares aux canards, les fossés…

Et elles n’ont pas besoin de beaucoup pour proliférer :

🟡 De la lumière

🟡 De l’eau (même croupie)

🟡 Un peu d’azote, de phosphore… et c’est parti.

☠️ Pourquoi sont-elles dangereuses ?

Les cyanobactéries ne sont pas toutes toxiques… mais celles qui le sont peuvent être redoutables.

Elles produisent des cyanotoxines — des molécules naturelles aux effets biologiques parfois violents, voire mortels. Ces toxines n’ont rien d’anecdotique : elles ont été responsables de dizaines de décès chez les chiens en France ces dernières années, et de plusieurs cas graves d’intoxication humaine à travers le monde.

🧪 Il existe plusieurs classes de cyanotoxines, les plus connues étant :

1. Les anatoxines (anatoxine-a, homoanatoxine-a…)

➡️ Neurotoxines aiguës. Elles imitent l’acétylcholine, un neurotransmetteur, et provoquent une paralysie rapide des muscles, y compris du diaphragme.

➡️ Résultat : asphyxie par arrêt respiratoire en quelques dizaines de minutes chez un animal.

➡️ Souvent mortelles chez le chien. Aucun antidote connu à ce jour.

2. Les microcystines (surtout la microcystine-LR)

➡️ Hépatotoxines. Elles ciblent le foie, provoquant des lésions hépatiques massives.

➡️ Symptômes : vomissements, léthargie, jaunisse, coma… parfois mortels en quelques heures à jours.

➡️ Très stables : elles peuvent rester actives même après filtration ou chauffage.

3. La cylindrospermopsine

➡️ Toxine multi-organes, agissant sur le foie, les reins, et les cellules en division.

➡️ Suspectée d’effets cancérigènes à long terme.

➡️ Moins aiguë que les précédentes, mais sournoise.

4. La saxitoxine

➡️ Elle bloque les canaux sodiques des neurones, empêchant la transmission de l’influx nerveux.

➡️ Elle est connue pour provoquer la paralysie dite “par les fruits de mer”, car elle est aussi produite par certaines microalgues marines (responsables des marées rouges).

🧪 On peut les regrouper en 3 grandes catégories :

- Les neurotoxines, qui attaquent le système nerveux. Elles provoquent salivation excessive, tremblements, paralysies, voire arrêt respiratoire.

- Les hépatotoxines, qui ciblent le foie. Vomissements, diarrhées, jaunisse, abattement… Elles peuvent causer une défaillance hépatique sévère.

- D’autres toxines agissent sur la peau, les reins, ou sont suspectées d’être cancérigènes à long terme.

Et le plus inquiétant ? Ces toxines sont extrêmement stables dans l’eau, et invisibles à l’œil nu. Une mare parfaitement tranquille peut dissimuler une soupe mortelle.

🧍♀️ Qui est à risque ?

Chez les animaux :

- 🐶 Chiens : en première ligne. Ils boivent n’importe quoi, se roulent dans la vase, se lèchent. Ce sont les victimes principales chaque été.

- 🐴 Chevaux : souvent intoxiqués via des abreuvoirs stagnants ou des mares naturelles.

- 🐰🐹🐔 NAC et animaux de basse-cour : exposés à toute eau non contrôlée (bacs, seaux, flaques).

- 🐈 Chats : plus prudents, mais un léchage de pattes souillées peut suffire.

Chez les humains :

- En cas de baignade, d’ingestion d’eau contaminée, ou d’inhalation d’aérosols (notamment en bord de mer ou de lac pendant un bloom).

- Les enfants sont les plus vulnérables, par contact ou ingestion accidentelle.

💨 Inhaler, c’est possible aussi ?

Oui. Pendant les « blooms » (floraisons massives), des cyanobactéries peuvent être fragmentées par le vent, les vagues ou l’agitation de l’eau, créant des aérosols contaminés :

- 🌬️ À respirer à proximité

- 💦 À absorber via les muqueuses

- 😷 Avec des effets allant de la toux bénigne à des troubles neurologiques

Certaines espèces de cyanobactéries sont même adaptées à la vie en suspension dans l’air humide, un domaine encore très peu exploré.

🔍 Comment reconnaître une cyanobactérie ?

Imaginons que vous soyez au bord d’un lac, ou que vous regardiez l’eau dans une fontaine, un aquarium ou même une flaque. Comment savoir si ce que vous voyez (ou sentez) est potentiellement une cyanobactérie toxique plutôt qu’un simple dépôt naturel ou une algue inoffensive ? Voici tout ce qu’il faut savoir, sans rien oublier.

👁️ Leur aspect : ni plante, ni algue, ni mousse

Les cyanobactéries n’ont pas vraiment de forme stable. Elles peuvent apparaître comme :

- un voile flottant à la surface de l’eau, parfois très fin comme un film gras ou de la peinture à l’huile étalée ;

- une nappe épaisse et gluante, qui flotte ou s’agglutine sur les bords (souvent dans les coins peu profonds, là où l’eau stagne) ;

- un amas mousseux, spongieux, gluant, qui peut même se déposer sur les pierres, les plantes ou le sable dans un aquarium ;

- une eau trouble et laiteuse, parfois uniformément colorée, parfois marbrée comme un smoothie raté.

Contrairement aux vraies algues filamenteuses (que vous pouvez attraper avec les doigts ou enrouler autour d’un bâton), les cyanobactéries se délitent immédiatement. Si vous plongez un bâton ou votre main dedans, ça ne s’accroche pas. Ça se disperse. C’est gélatineux ou poudreux, jamais fibreux.

🎨 Leur couleur : pas toujours “bleu-vert”

On les appelle cyanobactéries à cause d’un pigment typique, la phycocyanine, qui leur donne cette couleur bleue-verte qu’on voit souvent dans les mares ou les étangs en été.

Mais il en existe des centaines d’espèces, avec d’autres pigments comme la phycoérythrine (rougeâtre) ou des mélanges qui créent des nuances :

- vert tendre, vert vif, vert bouteille,

- bleu clair ou bleu foncé,

- brun, rouge, bordeaux,

- noir ou presque noir,

- parfois même violet foncé.

La couleur dépend aussi de la lumière, de la température et des nutriments disponibles. Donc une même espèce peut changer d’apparence au fil des jours. Si l’eau a l’air trouble, visqueuse, brillante ou laide, soyez prudents, même si ce n’est pas bleu-vert.

👃 Leur odeur : un indice précieux

Les cyanobactéries ont souvent une odeur très marquée, surtout lorsqu’elles commencent à mourir (et c’est souvent là qu’elles libèrent leurs toxines) :

- odeur de terre mouillée (comme après la pluie) : souvent due à un composé appelé géosmine,

- odeur de moisi, de vase ou de poisson pourri : très caractéristique,

- parfois odeur métallique ou sucrée dans les aquariums ou les fontaines.

Si une eau sent mauvais, ne vous fiez pas à sa clarté. Une eau peut sembler propre mais être chargée de toxines invisibles.

⚠️ Ce qu’on ne peut pas voir… mais qui peut tuer

Les cyanobactéries sont des micro-organismes unicellulaires. Certaines se rassemblent en colonies visibles à l’œil nu, d’autres non. Et surtout :

🔬 Les toxines qu’elles produisent ne sont pas visibles.

Une eau limpide peut contenir assez de neurotoxines pour tuer un chien en quelques minutes.

Ces toxines peuvent :

- être dissoutes dans l’eau → impossibles à voir,

- ou contenues dans les cellules vivantes et libérées à leur mort → par exemple, quand l’eau est brusquement désinfectée (chlore, UV, peroxyde…).

Ce qui veut dire que :

- Même après disparition visuelle de la nappe, l’eau peut rester dangereuse pendant plusieurs jours.

- Même sans coloration, il peut y avoir un bloom toxique invisible.

🌍 Où ça se trouve ?

Les cyanobactéries peuvent proliférer presque partout, à condition qu’il y ait de l’eau, de la lumière, et un peu de nutriments (azote, phosphore…). On les retrouve :

- dans les mares, étangs, lacs, canaux, fossés,

- dans les rivières lentes ou à courant modéré (oui, même s’il y a un peu de courant),

- dans les aquariums d’eau douce comme marins, malgré le brassage et la filtration,

- dans les bacs d’eau des animaux, fontaines décoratives, tonneaux de récupération, seaux, flaques,

- dans les zones côtières marines, y compris là où il y a des vagues.

En résumé :

❗ Le courant ne suffit pas à les empêcher. Il peut ralentir leur développement, mais certaines espèces (notamment Oscillatoria, Planktothrix, Trichodesmium) sont parfaitement capables de s’accrocher, de flotter ou de proliférer même dans une eau brassée.

🛑 IV. Comment s’en protéger ?

Les cyanobactéries sont invisibles à l’œil nu tant qu’elles ne forment pas de colonie… et même alors, il est souvent impossible de savoir si elles produisent des toxines ou non sans analyse en laboratoire. La prévention est donc essentielle. Voici comment éviter les risques pour vos animaux et vous-même :

🐕 1. Ne laissez jamais vos animaux boire ou jouer dans une eau suspecte

Cela vaut pour les :

- mares aux bords verdâtres ou visqueux,

- flaques bleutées, gluantes ou huileuses,

- zones d’eau immobile ou à croissance rapide d’algues,

- seaux, bacs de récupération, fontaines… surtout s’ils stagnent au soleil.

Même une petite flaque dans la cour ou un seau oublié peut devenir dangereux après quelques jours de chaleur.

❗ Les chiens, cochons d’Inde, lapins, chevaux et oiseaux de compagnie ne distinguent pas une eau contaminée d’une eau saine. S’ils ont soif, ils boiront.

🧴 2. Évitez le contact cutané (même sans boire)

Certaines toxines pénètrent par la peau. Se rouler, se baigner ou même marcher dans une eau contaminée peut suffire pour :

- déclencher des dermatites, vomissements, convulsions,

- ou favoriser une contamination orale secondaire (quand l’animal se lèche après).

💨 3. Attention à l’inhalation des vapeurs ou des aérosols

- Par forte chaleur, certaines toxines deviennent volatiles.

- Quand l’eau est agitée (par le vent, une éclaboussure ou un chien qui saute dedans), des micro-gouttelettes contaminées peuvent être inhalées.

- Certaines espèces émettent des gaz toxiques, notamment en phase de décomposition.

🐠 4. En aquarium : biofilm suspect = alerte

Même en eau brassée ou salée, les cyanobactéries peuvent se développer. Soyez attentif aux signes suivants :

- film gélatineux vert ou rouge sur les vitres ou le sol de l’aquarium,

- taches bleu sombre, presque noires, qui progressent rapidement,

- mauvaise odeur persistante, entre vase, poisson pourri et terre humide.

💡 En aquarium, elles ne sont pas toujours toxiques, mais elles déséquilibrent l’écosystème, concurrencent les plantes, étouffent les coraux ou les racines, et peuvent rendre les poissons malades.

🙅♀️ En résumé

Quand vous voyez une eau douteuse :

- Ne laissez pas les animaux y accéder.

- Ne touchez pas.

- Ne laissez pas d’enfants s’approcher.

- Ne prenez pas le risque “pour une fois”.

Quand le doute est là, mieux vaut priver Médor et/ou Kevin d’un plongeon que de devoir appeler le vétérinaire en urgence.

🧬 V. Une écologie vieille comme le monde

🌍 Les cyanobactéries sont plus vieilles que les dinosaures… et même que les cellules complexes

Elles existent depuis plus de 3,5 milliards d’années, ce qui en fait les premières architectes de la biosphère. À une époque où l’atmosphère terrestre ne contenait pratiquement aucun oxygène, elles ont commencé à photosynthétiser et à libérer de l’O₂ dans l’eau… puis dans l’air.

Ce processus, appelé la Grande Oxydation, a littéralement transformé le climat, les océans et l’atmosphère, rendant possible l’apparition de la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

🦖 Sans les cyanobactéries, ni les plantes, ni les animaux, ni les humains n’auraient pu exister. Ce sont nos lointains ancêtres photosynthétiques.

🌦 Des championnes de l’adaptation

Elles ne sont pas seulement anciennes. Elles sont aussi incroyablement robustes et opportunistes :

- Elles vivent dans les déserts brûlants, les glaces polaires, les sources chaudes, les eaux douces, salées, stagnantes ou courantes.

- Certaines espèces supportent des températures de plus de 70°C, d’autres résistent à la déshydratation pendant des mois.

- On les retrouve dans les roches, les lichens, les mousses, sur les coquilles d’escargots, dans les sols agricoles…

Bref, elles sont capables de coloniser tout ce qui contient un peu de lumière, d’humidité et de nutriments.

🧠 Intelligence collective bactérienne ?

Sans cerveau, sans système nerveux, les cyanobactéries savent pourtant :

- se déplacer en groupe pour suivre la lumière (phototaxie),

- former des colonies qui produisent un biofilm protecteur,

- communiquer chimiquement pour réguler leur croissance,

- changer de forme selon les conditions (certaines deviennent filamenteuses, d’autres unicellulaires, ou se protègent par sporulation).

On parle parfois de quasi-intelligence collective microbienne, pas dans un sens conscient, mais parce que leurs comportements sont coordonnés, réactifs et extrêmement sophistiqués à l’échelle microscopique.

🌿 VI. Pourquoi prolifèrent-elles si facilement ?

Les cyanobactéries sont anciennes, adaptables… mais ce n’est pas pour autant qu’elles blooment (prolifèrent massivement) n’importe quand. Pour qu’une prolifération se déclenche, il faut un cocktail de facteurs favorables — et malheureusement, l’activité humaine y contribue fortement.

🍽 Nutriments en excès : engrais pour microbes

Les cyanobactéries raffolent des nutriments riches en azote (N) et en phosphore (P). Ces substances se retrouvent en trop grande quantité dans les milieux aquatiques à cause de :

- l’épandage agricole (engrais, lisier),

- les rejets d’eaux usées domestiques ou industrielles,

- les déjections animales (oies, canards, chiens, chevaux…),

- les aliments non consommés dans les aquariums ou bassins.

On appelle ça l’eutrophisation : l’eau devient une soupe nutritive, idéale pour des organismes opportunistes… comme les cyanobactéries.

🔥 Température : la chaleur les dope

Les eaux plus chaudes accélèrent leur métabolisme. Entre 25 et 30°C, certaines espèces doublent leur population en quelques heures.

Avec le réchauffement climatique, les périodes de canicule prolongées, les hivers doux… les proliférations deviennent plus précoces, plus longues, plus fréquentes.

☀️ Lumière : photosynthèse à volonté

En tant que bactéries photosynthétiques, elles ont besoin de lumière. Un ensoleillement fort et continu favorise leur développement, surtout si l’eau est peu profonde, transparente, ou que la végétation rivulaire a été arrachée.

Dans les aquariums, un éclairage mal calibré (intensité excessive, durée trop longue) est un facteur clé d’invasion.

💧 Stagnation… mais pas seulement !

L’image classique, c’est la mare croupie ou l’étang vaseux. En effet, les eaux peu brassées permettent aux cyanobactéries de :

- se stabiliser en surface grâce à des vacuoles à gaz (elles flottent),

- former des couches denses à la surface,

- capter toute la lumière et priver les autres organismes d’oxygène.

⚠️ Mais attention : certaines espèces résistent au courant, y compris en rivière, en zone portuaire, ou en aquarium marin bien brassé. Les cyanobactéries ne sont pas toujours battues par le mouvement.

🔍 VIII. Pourquoi on ne les détecte pas facilement ?

Si les cyanobactéries sont si problématiques, pourquoi ne les détecte-t-on pas systématiquement ? Pourquoi continue-t-on à laisser des chiens boire dans des étangs ou à se baigner dans des lacs douteux ? Tout simplement parce que les signes ne sont pas toujours visibles… et les tests pas toujours accessibles.

👀 Pas toujours visibles à l’œil nu

Certaines espèces forment une belle flaque bleu-vert bien épaisse à la surface de l’eau : on les repère facilement. Mais d’autres…

- sont immergées, tapissent le fond, ou forment des voiles très fins invisibles depuis la berge.

- n’ont pas toujours la couleur typique (elles peuvent être brunes, rouges, violettes, etc.).

- peuvent alterner des phases discrètes et des “blooms” explosifs en quelques heures.

- peuvent être confondues avec des algues (mais elles ne forment pas de filaments lorsqu’on essaie de les attraper à la main).

💡 Petit test simple : si vous enfilez un gant et que vous plongez un bâton dans l’eau trouble, une cyanobactérie formera un dépôt homogène gluant, sans “filaments” visibles ni texture fibreuse. Une vraie algue, en revanche, s’accroche en filets.

🧬 Des toxines indétectables sans labo

Même quand on repère visuellement les cyanobactéries, il est impossible de savoir à l’œil nu si elles sont toxiques ou non. Certaines espèces ne produisent aucune toxine, d’autres en produisent massivement — mais seulement dans certaines conditions.

Et ces toxines, justement :

- ne sentent rien, ne se voient pas, ne laissent pas de trace.

- ne sont pas détectables avec des bandelettes ou des tests d’aquarium classiques.

- nécessitent des analyses en laboratoire spécialisé, longues, coûteuses, et très peu pratiquées en routine.

Résultat : on ne peut jamais être totalement sûr qu’une eau est “sûre”, même si elle semble propre.

🏛️ Surveillance inégale

En France, la surveillance des cyanobactéries est principalement organisée pour :

- les plans d’eau classés en zones de baignade,

- certains usages agricoles (irrigation),

- et quelques captages d’eau potable.

Mais pour les plans d’eau non surveillés, les petites mares, les rivières de promenade, les flaques, les bacs à eau, les aquariums, les baignoires pour chevaux ou chiens, rien n’est vérifié de manière systématique. La vigilance repose entièrement sur vous.

🌊 IX. Et en mer ?

On associe souvent les cyanobactéries aux eaux stagnantes des étangs ou des lacs… et pourtant, elles peuplent aussi les océans, parfois en quantités massives. Bien qu’on parle moins de leur présence en mer, certaines espèces y sont bien implantées, actives, et dangereuses.

🧫 Des cyanobactéries marines bien connues

L’exemple le plus célèbre est Trichodesmium, surnommée « sea sawdust » (la sciure de mer) en raison de son aspect flottant et brunâtre. Elle forme parfois des nappes visibles à la surface de l’océan, notamment en zone tropicale.

Mais d’autres cyanobactéries marines existent, notamment du genre Lyngbya ou Oscillatoria, avec une capacité à coloniser les récifs, les substrats rocheux, et même certaines plages.

Elles participent au cycle de l’azote, fixent le dioxyde de carbone, produisent de l’oxygène… mais aussi, pour certaines, des toxines redoutables.

☠️ Des toxines même dans les vagues

Certaines espèces marines sont à l’origine de marées toxiques appelées harmful algal blooms (HABs), dont les effets sont proches de ceux observés en eau douce :

- Neurotoxines (ex. : anatoxine-like compounds) affectant le système nerveux.

- Hépatotoxines altérant le foie.

- Dermatotoxines, provoquant des irritations cutanées.

➡️ Le problème majeur : ces toxines sont solubles dans l’eau et peuvent se retrouver dans les embruns marins.

Un chien qui court dans les vagues lors d’un bloom peut inhaler des aérosols contaminés, voire lécher sa fourrure mouillée après s’être baigné… et s’intoxiquer sans avoir bu la moindre goutte d’eau.

🐕 Des cas documentés d’intoxication

Des cas mortels ont été observés chez les chiens ayant simplement :

- nagé dans une mer où un bloom était actif,

- ingéré des coquillages ou des algues échouées contaminées,

- respiré des embruns lors de balades sur des plages touchées par des blooms.

En Europe, ce phénomène est encore peu médiatisé, mais il existe et fait déjà l’objet de surveillance sanitaire accrue dans certains pays (États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande…).

🔍 Peu d’indices visibles

Contrairement aux eaux stagnantes pleines de mousse turquoise, une mer contaminée peut avoir l’air parfaitement normale. Le bloom peut se concentrer loin du rivage, dériver avec les courants, ou n’être visible qu’en hauteur, en avion ou sur satellite.

Certains signes peuvent alerter :

- une eau très trouble ou huileuse,

- une odeur inhabituelle (algues en décomposition, poisson pourri),

- des morts inexpliquées de poissons ou d’animaux marins.

Mais dans la plupart des cas, il n’y a aucun indice visuel direct.

🐾 Conclusion : vigilance

Les cyanobactéries sont parmi les plus anciennes habitantes de la planète. Elles ont rendu l’atmosphère respirable, participent encore à la photosynthèse à l’échelle globale, et nourrissent des chaînes alimentaires entières. Sur le papier, ce sont des héroïnes de la biosphère.

Mais dans certaines conditions (chaleur, stagnation, excès de nutriments…), elles prolifèrent, produisent des toxines, et peuvent devenir extrêmement dangereuses pour les animaux comme pour les humains.

Elles sont capables de :

- tuer un chien en quelques minutes,

- empoisonner un enfant qui joue dans une flaque contaminée,

- coloniser un aquarium malgré un brassage intensif,

- ou même déclencher des troubles respiratoires rien qu’en vaporisant leurs toxines dans l’air.

Et le plus déroutant, c’est qu’elles peuvent se cacher à la vue, ne pas sentir, changer de couleur, ne pas mousser, ne pas former de filaments… Bref, elles déjouent nos instincts de méfiance.

🤔 Alors que faire ?

- Apprendre à les reconnaître, même quand elles ne sont pas bleu-vert.

- Ne jamais laisser un animal boire ou se baigner dans une eau suspecte (étang, flaque, fontaine, seau…).

- Garder en tête qu’un aquarium envahi, même petit, peut être toxique.

- En mer, surveiller les vagues autant que les flaques.

- Et si un doute persiste… on s’abstient.

Les animaux ne sont pas des biologistes. Eux, ils font confiance. Ils voient de l’eau, ils boivent. Ils voient une flaque, ils sautent dedans. Ils ne savent pas que cette purée verdâtre peut tuer.

C’est à nous, humains, de comprendre ce qu’ils ne peuvent pas comprendre.

Et de rester attentifs, sans sombrer dans la psychose.

Une vigilance éclairée vaut mieux qu’une alarme inutile.

CHAPITRE II : Pour les passionnés et ceux qui veulent tout savoir en détails !

🧬 V. Origine évolutive et biologie des cyanobactéries

1. Les premières ingénieures du climat terrestre

Les cyanobactéries sont parmi les plus anciens organismes photosynthétiques connus. On estime qu’elles sont apparues il y a environ 3,5 milliards d’années, bien avant les plantes, les animaux, ou même l’atmosphère oxygénée que nous respirons aujourd’hui. Les stromatolithes fossiles — structures en couches formées par des biofilms cyanobactériens — en témoignent.

Leur apparition marque une rupture évolutive majeure : elles sont les premières à pratiquer une photosynthèse oxygénique, c’est-à-dire qui libère de l’oxygène comme sous-produit de la capture du CO₂. Ce processus a déclenché ce que les géobiologistes appellent la Grande Oxydation (GOE – Great Oxidation Event), survenue il y a environ 2,4 milliards d’années. Ce changement a littéralement transformé l’atmosphère terrestre, jusqu’alors anoxique, en un milieu oxydant, propice à l’émergence d’organismes aérobies.

En d’autres termes, sans elles, nous ne serions pas là pour en parler.

2. Classification et spécificités cellulaires

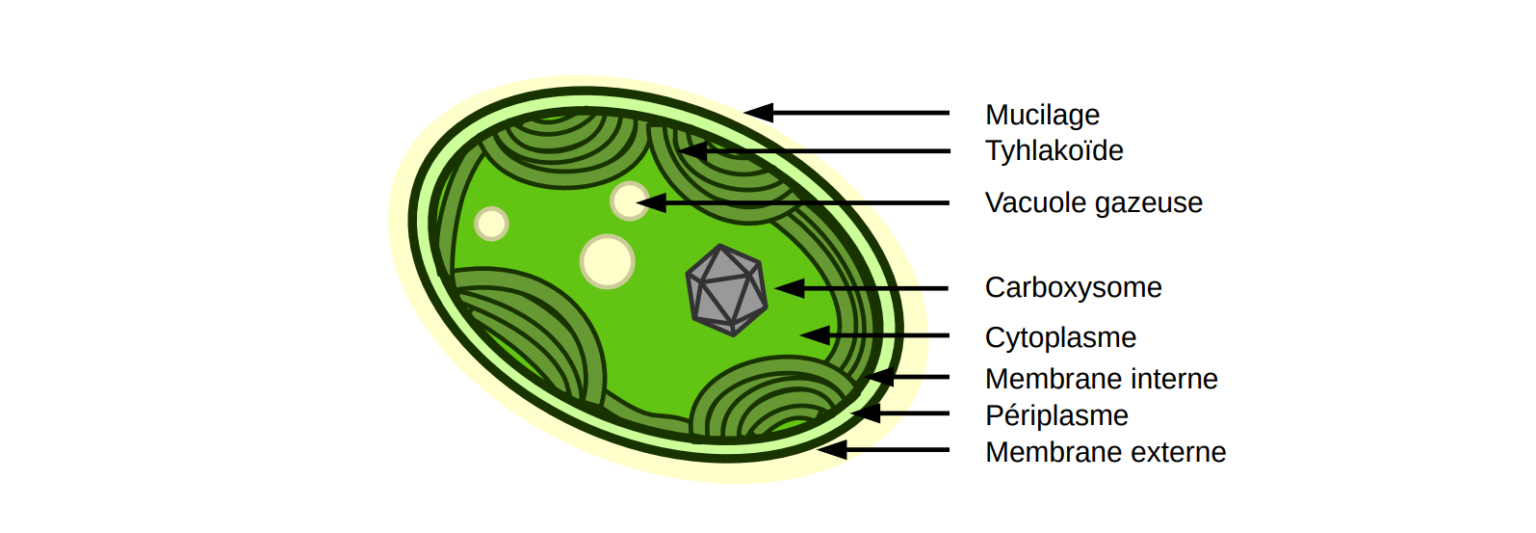

Les cyanobactéries sont des bactéries à gram négatif. Elles sont procaryotes, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de noyau, ni d’organites membranés comme les chloroplastes ou les mitochondries.

Mais — et c’est là leur originalité — elles possèdent des structures internes appelées thylakoïdes, où se déroule la photosynthèse. Ces membranes contiennent :

- de la chlorophylle a, le pigment principal aussi présent chez les plantes ;

- des phycobiliprotéines (comme la phycocyanine et la phycoérythrine), responsables des teintes bleu-vert, rouge ou pourpre.

Leur appareil génétique est organisé en un nucléoïde libre dans le cytoplasme. Certaines espèces ont aussi des inclusions comme des vacuoles à gaz (leur permettant de flotter), des granules de glycogène, ou des carboxysomes pour la concentration de CO₂.

3. Une reproduction… sans sexe

Les cyanobactéries se reproduisent de manière asexuée, principalement par scissiparité (division binaire). Certaines espèces filamenteuses peuvent aussi produire des hormogonies (fragments mobiles de filaments), ou des akinetes, cellules dormantes à paroi épaissie permettant de résister aux conditions extrêmes.

Elles peuvent aussi échanger du matériel génétique via des mécanismes horizontaux (transformation, transduction, conjugaison), contribuant à leur grande plasticité génétique et à leur adaptabilité.

4. Symbioses et innovations évolutives

Les cyanobactéries sont à l’origine d’une des plus grandes innovations de l’évolution : l’endosymbiose. On pense que les chloroplastes des plantes dérivent d’une cyanobactérie ancestrale qui a été engloutie par une cellule eucaryote primitive, créant un partenariat devenu permanent. Ce processus, appelé théorie endosymbiotique, est un pilier de la biologie moderne (Margulis, 1970).

Aujourd’hui encore, des cyanobactéries vivent en symbiose avec :

- des lichens (ex. : Peltigera spp.),

- des plantes aquatiques (Azolla, fougères d’eau),

- certaines éponges marines,

- des protozoaires, etc.

Elles participent à la fixation de l’azote atmosphérique (grâce à des cellules spécialisées : hétérocystes), à la production d’oxygène, et à la structuration des écosystèmes microbiens.

5. Adaptabilité extrême

Les cyanobactéries sont des championnes de l’adaptation :

- Elles vivent dans les pôles, les déserts, les sources chaudes, les océans profonds, les cavernes…

- Certaines tolèrent des températures >70 °C, une dessiccation extrême, ou un rayonnement UV élevé.

- Certaines espèces comme Chroococcidiopsis sont extrêmophiles et capables de survivre en conditions spatiales simulées. Ce qui en fait des modèles pour l’exobiologie (Cockell et al., 2005).

Sources :

- Schirrmeister, B. E., Gugger, M., & Donoghue, P. C. (2015). Cyanobacteria and the Great Oxidation Event: evidence from genes and fossils. Palaeontology, 58(5), 769-785.

- Blank, C. E., & Sánchez-Baracaldo, P. (2010). Timing of morphological and ecological innovations in the cyanobacteria—a key to understanding the rise in atmospheric oxygen. Geobiology, 8(1), 1-23.

- Margulis, L. (1970). Origin of Eukaryotic Cells. Yale University Press.

- Cockell, C. S., Rettberg, P., Rabbow, E., & Olsson-Francis, K. (2005). Survival of cyanobacteria exposed to desiccation and low temperatures in space and on Mars. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 35(6), 535-552.

🌱 VI. Pourquoi prolifèrent-elles ? — Conditions et mécanismes de croissance des cyanobactéries

La prolifération des cyanobactéries, ou blooms, résulte d’un ensemble de facteurs physico-chimiques et biologiques. Leur développement massif, souvent spectaculaire, est moins lié à une cause unique qu’à une synergie de conditions favorables, parfois subtiles.

1. Nutriments : l’azote et le phosphore comme déclencheurs majeurs

Le facteur principal de la prolifération reste la disponibilité accrue de nutriments, notamment les composés azotés et phosphorés issus :

- de l’agriculture (engrais lessivés),

- des eaux usées domestiques et industrielles (effluents mal traités),

- de l’érosion des sols,

- du ruissellement urbain.

Le rapport N/P joue aussi un rôle clé dans la structuration des communautés cyanobactériennes :

- Un excès de phosphore favorise la prolifération d’espèces non fixatrices d’azote.

- Un déficit d’azote peut favoriser les espèces capables de fixer l’azote atmosphérique (ex. : Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spp., Dolichospermum spp.).

Les hétérocystes spécialisés dans la fixation de l’azote leur donnent un avantage compétitif dans des environnements pauvres en N dissous.

💡 Certaines cyanobactéries ont ainsi un net avantage dans des milieux que l’on croirait a priori “pauvres” — elles créent leur propre fertilité.

2. Température : un seuil décisif

Les cyanobactéries apprécient des températures modérées à chaudes, généralement au-delà de 20 °C, avec un optimum de croissance pour beaucoup d’espèces autour de 25 à 30 °C.

Cette sensibilité thermique les rend particulièrement actives en été, en période de canicule, ou dans les zones tropicales/subtropicales.

Certaines espèces (Microcystis aeruginosa, par exemple) voient leur taux de croissance doubler toutes les 5 °C d’élévation de température, dans certaines plages optimales.

En revanche, elles ralentissent fortement sous les 15 °C, sauf espèces adaptées aux milieux froids (Oscillatoria spp., Pseudanabaena spp.).

3. Eau stagnante ou lentement renouvelée

Contrairement à une idée reçue, les cyanobactéries n’ont pas besoin d’une eau parfaitement stagnante. Elles peuvent se développer dans des milieux :

- faiblement brassés (étangs, mares, bassins),

- à renouvellement lent (réservoirs, rivières à faible débit),

- voire dans les zones calmes des eaux vives (zones mortes, bras secondaires),

- et même en milieu marin côtier, dans les zones semi-fermées.

Ce qu’elles redoutent, c’est un mélange constant de la colonne d’eau (brassage complet) qui empêche leur maintien à la surface où elles ont besoin de lumière.

Certaines espèces comme Planktothrix rubescens sont capables de s’adapter à la stratification thermique des lacs et de former des couches profondes, entre 10 et 20 mètres, si la lumière est suffisante.

4. Excès de lumière, transparence de l’eau

Les cyanobactéries disposent de pigments secondaires (phycobiliprotéines) qui leur permettent de capter efficacement différentes longueurs d’onde, y compris dans des eaux turbides ou légèrement profondes.

Mais en présence de lumière intense et constante, surtout dans les plans d’eau clairs et peu ombragés, leur croissance est fortement stimulée.

L’éclairage artificiel mal géré (bassins d’ornement, aquariums, stations de traitement d’eau) peut aussi favoriser leur développement.

5. Flottabilité active et compétition interspécifique

Les vacuoles à gaz présentes chez certaines espèces leur confèrent une capacité de flottabilité ajustable : elles remontent à la surface en journée pour capter la lumière, et redescendent la nuit vers les zones plus riches en nutriments.

Cela leur permet de dépasser les algues eucaryotes dans la compétition pour la lumière, en formant des nappes opaques de surface (souvent visibles comme des “fleurs d’eau”).

6. Résilience aux perturbations et retour rapide

Elles peuvent survivre dans les sédiments sous forme :

- de cellules dormantes (akinetes),

- de fragments résistants,

- ou même de spores viables.

Ces formes dormantes permettent des recolonisations rapides après les sécheresses, les hivers, les assèchements de plans d’eau…

Même des traitements chimiques inappropriés peuvent éliminer temporairement les colonies actives mais favoriser le retour des espèces les plus résistantes quelques semaines plus tard.

Sources scientifiques :

- Paerl, H. W., & Huisman, J. (2009). Climate change: a catalyst for global expansion of harmful cyanobacterial blooms. Environmental Microbiology Reports, 1(1), 27-37.

- Carey, C. C., et al. (2012). Eco-physiological adaptations that favour freshwater cyanobacteria in a changing climate. Water Research, 46(5), 1394–1407.

- Wurtsbaugh, W. A., Paerl, H. W., & Dodds, W. K. (2019). Nutrients, eutrophication and harmful algal blooms along the freshwater to marine continuum. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 6(5), e1373.

- Huisman, J., et al. (2004). Changes in turbulent mixing shift competition for light between phytoplankton species. Ecology, 85(11), 2960–2970.

🧪 VII. Pourquoi on ne les détecte pas facilement ?

Malgré leur impact environnemental, sanitaire et économique, la détection des cyanobactéries reste complexe — pour les scientifiques comme pour le grand public. Cela tient à la nature même de ces organismes, à leurs cycles écologiques… et à nos outils encore limités.

1. Des toxines invisibles à l’œil nu

Les cyanotoxines sont des métabolites secondaires produits par certaines souches (pas toutes !) de cyanobactéries. Le danger est double :

- Un bloom visible peut ne produire aucune toxine.

- Une eau limpide peut contenir des toxines en suspension, sans qu’aucune colonie ne soit détectable.

Il n’y a aucune corrélation stricte entre la densité des cyanobactéries observées et le niveau de toxicité.

Cela rend la surveillance visuelle insuffisante. Certaines espèces, comme Planktothrix agardhii ou Microcystis spp., peuvent libérer de la microcystine ou de la nodularine sans former de tapis visibles à l’œil nu.

2. Des espèces discrètes ou méconnues

Certaines cyanobactéries ne flottent pas, ne colorent pas l’eau de manière flagrante, ou restent fixées aux substrats (pierres, plantes, sédiments).

D’autres, comme Lyngbya spp. ou Oscillatoria spp., peuvent être présentes en faible concentration mais fortement toxiques, notamment dans les zones de baignade ou les bacs à eau pour animaux.

Il existe aussi des formes benthoniques très discrètes, notamment en milieu marin (Trichodesmium erythraeum) ou semi-marins.

⚠️ Les chiens et les enfants sont particulièrement à risque : ils explorent l’eau de près, boivent au ras du sol, touchent les sédiments, mettent les mains ou la truffe partout.

3. Pas de test de détection rapide grand public

Il n’existe aucune bandelette commerciale fiable permettant de détecter facilement les cyanobactéries ou leurs toxines :

- Les tests colorimétriques sont imprécis ou peu spécifiques.

- Les kits ELISA (détection de toxines) sont coûteux, réservés aux laboratoires.

- La détection par PCR est efficace mais nécessite un équipement spécialisé et une identification des gènes producteurs.

En France, la surveillance est encadrée uniquement pour certaines zones de baignade et eaux de consommation humaine, via des analyses microbiologiques régulières (arrêté du 1er février 2010).

En dehors de ce cadre, la présence de cyanobactéries dans les mares, bassins, aquariums, flaques ou abreuvoirs est généralement ignorée.

4. Des paramètres trop souvent ignorés

L’absence de surveillance régulière des paramètres limnologiques (température, pH, nutriments, oxygène dissous, turbidité, stratification…) dans de nombreux plans d’eau rend la prévision des blooms difficile.

La recherche scientifique commence à intégrer des modèles prédictifs couplant climat, nutriments, turbidité et données satellitaires, mais ces outils sont encore expérimentaux, surtout pour les petits milieux (plans d’eau urbains, aquariums, etc.).

5. Bloom brutal et disparition rapide

Un bloom de cyanobactéries peut apparaître en quelques heures lors de conditions idéales… et disparaître tout aussi vite (précipitations, refroidissement, brassage). Le pic toxique ne coïncide pas toujours avec la période visible du bloom.

Les intoxications animales surviennent parfois après la disparition apparente des colonies : les toxines sont encore présentes, dissoutes dans l’eau ou adsorbées sur les sédiments.

Sources scientifiques :

- Chorus, I., & Bartram, J. (eds.). (1999). Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to their Public Health Consequences, Monitoring and Management. WHO.

- Meriluoto, J., Spoof, L., & Codd, G. A. (eds.). (2017). Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis. Wiley.

- Baker, P. D., & Humpage, A. R. (1994). Toxicity associated with commonly occurring cyanobacteria in surface waters of the Murray–Darling Basin, Australia. Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 45(5), 705–720.

🌊 IX. Et en mer ? — Cyanobactéries marines, risques et espèces spécifiques

On associe souvent les cyanobactéries aux eaux douces : mares, étangs, lacs… mais ce serait une erreur de croire qu’elles sont absentes en mer. Elles y sont présentes depuis toujours, extrêmement abondantes, et parfois dangereuses — même si leur impact sanitaire est moins connu du grand public.

1. Les cyanobactéries dominantes en mer

Les cyanobactéries marines ne forment pas toujours des nappes gluantes visibles. Elles sont souvent planctoniques, microscopiques, mais écologiquement majeures :

- Prochlorococcus spp.

➤ La plus abondante cellule photosynthétique de la planète.

➤ Extrêmement petite, mais produit une part énorme de l’oxygène mondial.

➤ Non toxique, mais très peu connue du public. - Synechococcus spp.

➤ Présente partout, des zones tempérées aux tropiques.

➤ Joue un rôle majeur dans le cycle du carbone et de l’azote.

➤ Là encore, pas de toxicité directe connue. - Trichodesmium erythraeum (« sciure de mer »)

➤ La plus emblématique des cyanobactéries marines visibles.

➤ Regroupée en filaments flottants à la surface, couleur brun-rougeâtre.

➤ Présente notamment dans les mers chaudes (Indien, Pacifique, Mer Rouge).

➤ Peut produire des toxines neurotoxiques (anatoxines) et dermatotoxiques.

2. Les fameuses « marées rouges » ?

Certaines “marées rouges” sont dues à des dinoflagellés (organismes eucaryotes, pas des bactéries), mais d’autres sont causées par des cyanobactéries.

Exemples :

- Trichodesmium spp. provoque des efflorescences rougeâtres visibles à l’œil nu.

- Certaines espèces d’Oscillatoria, en lagune ou estuaire, peuvent teinter l’eau en rouge ou brun foncé.

Les marées cyanobactériennes peuvent être toxiques pour la faune marine, mais aussi pour les humains et les animaux domestiques via :

- La consommation de fruits de mer contaminés (biomagnification).

- Le contact avec l’eau lors de la baignade ou d’activités nautiques.

- L’inhalation d’aérosols marins contaminés, ce qui est encore mal étudié.

3. Risques pour les chiens… même à la plage

Les chiens peuvent s’intoxiquer même en jouant dans les vagues. Cela peut paraître surprenant, mais voici pourquoi :

- Les cyanotoxines peuvent être présentes dans les mousses, les algues rejetées sur le sable, ou en suspension dans l’eau.

- Lors des blooms actifs, les concentrations peuvent être suffisantes pour provoquer :

- vomissements,

- convulsions,

- atteintes neurologiques ou hépatiques graves,

- voire la mort, parfois en quelques minutes après ingestion.

Le littoral Atlantique, Méditerranéen et même les DOM-TOM peuvent connaître de tels épisodes — encore rarement surveillés.

4. Surveillance et prévention

La surveillance des cyanobactéries marines est moins systématique qu’en eau douce :

- Les espèces sont plus difficiles à identifier.

- Les conditions océaniques sont plus complexes à modéliser.

- Les symptômes sont souvent mal attribués (dermatoses, gastro-entérites bénignes).

Mais les chercheurs appellent à une meilleure prise en compte de ces micro-organismes dans les stratégies sanitaires côtières.

Sources scientifiques :

- Capone, D. G., et al. (1997). Trichodesmium, a globally significant marine cyanobacterium. Science, 276(5316), 1221–1229.

- Paul, V. J. (2008). Marine cyanobacterial toxins. In Marine toxins as research tools. Springer.

- Walsby, A. E. (1992). The gas vesicles and buoyancy of Trichodesmium. British Phycological Journal, 27(1), 79–89.

- WHO (2020). Guidelines for Drinking-water Quality: Cyanobacterial toxins. 4e édition

🌐 Pour aller plus loin : un site indispensable à connaître

Si vous voulez rester informé des dernières actualités sur les cyanobactéries, des alertes locales, des analyses de cas concrets et des conseils fiables pour protéger vos animaux (et vous-même), ne cherchez pas plus loin :

👉 www.cyanobacteries.com

Ce site indépendant et passionné centralise une mine d’informations sérieuses, pédagogiques et mises à jour régulièrement. On y trouve aussi bien des explications vulgarisées que des articles très pointus pour les curieux ou les pros.

💬 Ils relayent également leurs infos sur Instagram et Facebook, avec des visuels clairs, des conseils concrets, et une vraie volonté de sensibilisation sans catastrophisme inutile. Un vrai allié pour mieux comprendre et repérer les risques liés aux cyanobactéries.

Un de vos animaux a été contaminé ? Signalez-le impérativement ici : https://www.cyanobacteries.com/intoxication-animal.M.htm

Vous constatez la présence de Cyanobactéries près de chez vous ? Faites une photo et envoyez un message sur le site, ou l’une des pages des réseaux sociaux de cette association.

✅ En bref : si vous avez un chien, un cheval, des enfants, un aquarium ou juste une passion pour l’écologie, suivez-les. C’est du sérieux, et c’est précieux.