Les animaux ont-ils conscience d’eux-mêmes ?

I. Qu’appelle-t-on “conscience de soi” ?

La question paraît simple. Elle ne l’est pas.

Avoir conscience de soi, est-ce :

- savoir qu’on a un corps distinct ?

- se reconnaître dans un miroir ?

- anticiper ses actes ?

- savoir qu’on sait ?

- ou simplement sentir : “je suis moi, pas le monde” ?

En science, on distingue plusieurs niveaux de conscience de soi :

- La sentience : capacité à ressentir des états internes (faim, douleur, peur…).

- La conscience corporelle : perception de ses limites physiques, distinction soi/environnement.

- L’auto-reconnaissance : capacité à se reconnaître comme individu.

- La métacognition : capacité à réfléchir sur ses propres pensées (je sais que je ne sais pas).

- La conscience narrative (probablement réservée aux humains).

La grande erreur serait de croire que c’est tout ou rien.

En réalité, il y a des degrés, des formes, des modalités différentes, selon les espèces.

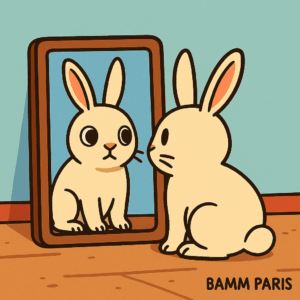

II. Le test du miroir : fondateur, mais terriblement limité

En 1970, le psychologue Gordon Gallup invente le test du miroir : on place une tache visible sur le corps d’un animal, puis on le laisse devant un miroir.

S’il tente d’explorer ou d’enlever la tache sur lui-même (et non sur le reflet), on en déduit qu’il se reconnaît.

Résultats célèbres :

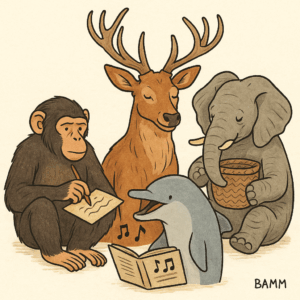

- ✅ Chimpanzés, bonobos, orangs-outans : passent le test.

- ✅ Dauphins, orques, éléphants, pies, corbeaux : également.

- ❌ Chiens, chats, cochons, chevaux, lapins : échouent.

Mais échouer à ce test ne prouve rien d’autre qu’un désintérêt pour les reflets.

Ce test est profondément visuo-centré, culturellement biaisé, et sensoriellement inadéquat pour de nombreuses espèces.

Exemples :

- Le chien ne se reconnaît pas visuellement… mais reconnaît sa propre odeur.

- Le cochon échoue au miroir, mais réussit une tâche de navigation sociale complexe.

- Les poulpes ne se regardent pas dans la glace, mais peuvent imiter des motifs corporels dans un contexte social.

III. Les autres indices d’une conscience de soi

🧠 1. Mémoire épisodique

C’est la capacité à se souvenir d’un événement passé, dans son contexte spatio-temporel : ce que j’ai vécu, à tel moment, à tel endroit.

Or cette mémoire implique de conserver une trace subjective de l’expérience, un “moi” au moment X.

Des preuves solides de mémoire épisodique existent chez :

- les corneilles ;

- les rats ;

- les chiens ;

- les grands singes.

🧠 2. Métacognition

C’est la capacité à évaluer son propre savoir.

Par exemple, dans une expérience, des singes peuvent choisir de “passer” une question s’ils ne sont pas sûrs de leur réponse.

Des rats, face à un choix risqué, peuvent reculer ou attendre, montrant qu’ils savent qu’ils ne savent pas.

🧠 3. Planification

C’est la capacité à agir maintenant en fonction d’un but futur, sans gratification immédiate.

Les corbeaux peuvent cacher de la nourriture pour eux-mêmes… mais aussi la recacher s’ils pensent qu’un congénère les a vus.

Ce comportement implique une représentation du “moi futur” dans un contexte social.

IV. Et si c’était notre test qui était absurde ?

Pourquoi considérer que la conscience passe par le miroir ?

Les humains ne passent eux-mêmes le test qu’à 18 à 24 mois.

Et les aveugles de naissance ? Échouent-ils à se penser comme des êtres ? Bien sûr que non.

Les animaux peuvent se représenter leur corps par l’odorat, le toucher, le mouvement, sans avoir besoin de se voir.

Un chien qui évite un objet posé sur son dos, un cheval qui corrige la position de ses sabots, un chat qui panique en voyant “l’autre chat” dans la glace… sont autant d’exemples d’une perception de soi, même si non visuelle.

V. Vers une vision plus large et plus fine de la conscience animale

La conscience de soi n’est pas binaire. Ce n’est pas on l’a ou on ne l’a pas.

Elle est graduelle, multiple et incarnée.

De nombreuses espèces :

- savent qu’elles ont un corps,

- savent qu’il peut souffrir,

- savent anticiper,

- savent tromper,

- savent se représenter autrui.

Et donc, il est absurde de penser qu’elles n’auraient aucune conscience d’elles-mêmes.

La vraie question n’est plus “ont-ils conscience d’eux ?”

Mais “jusqu’où va-t-elle ? Et sous quelle forme ?”

VI. Et votre lapin dans tout ça ?

Votre lapin échouera probablement au test du miroir. Il pensera peut-être que c’est un autre.

Mais il sait :

- que vous êtes un autre ;

- que son corps peut souffrir, et il évite ce qui l’a déjà blessé ;

- que vous réagissez différemment s’il fait quelque chose en le regardant ou non ;

- que certains objets lui appartiennent, d’autres non.

Il n’a peut-être pas besoin de dire “je”.

Mais il vit en tant que “moi”.

Et ça, pour un être sans selfie ni récit intérieur, c’est déjà colossal.

📚 Sources scientifiques

- Gallup, G. G. (1970). Chimpanzees: Self-recognition. Science, 167(3914), 86–87.

- Plotnik, J. M., de Waal, F. B., & Reiss, D. (2006). Self-recognition in an Asian elephant. PNAS, 103(45), 17053–17057.

- Horowitz, A. (2017). Smelling themselves: Dogs investigate their own odor. Behavioural Processes, 143, 17–24.

- Crystal, J. D. (2013). Remembering the past and planning for the future in animals. Current Opinion in Behavioral Sciences, 17, 27–31.

- Foote, A. L., & Crystal, J. D. (2007). Metacognition in the rat. Current Biology, 17(6), 551–555.

- Broom, D. M. (2010). Cognitive ability and awareness in domestic animals and decisions about obligations to animals. Applied Animal Behaviour Science, 126(1–2), 1–11.

- Marino, L. (2002). Convergence of complex cognitive abilities in cetaceans and primates. Brain, Behavior and Evolution, 59(1–2), 21–32.

🐰 BAMM Paris conclut :

Votre lapin ne se reconnaît pas dans le miroir.

Mais il sait parfaitement que vous êtes celui qui lui donne à manger.

Et aussi celui qui lui interdit les câbles.

Et il sait qu’il est lui.

Et que vous n’êtes pas lui.

Et franchement, à ce stade, qui a besoin de plus ?

Je fais parti de ceux qui n’ont jamais douté de cette conscience de soi des autres animaux, l’inverse semblerait tellement surprenant et illogique !