Les poissons ont-ils des émotions ? Eau douce, eau de mer, et science des profondeurs

🐟 Pendant longtemps, les poissons ont été considérés comme de simples “réflexes sur nageoires”. René Descartes les voyait comme des automates dénués de ressenti. Encore dans les années 1990, on trouvait dans des manuels d’aquariophilie que « les poissons n’ont pas de système nerveux assez développé pour ressentir la douleur ».

Aujourd’hui, les données scientifiques sont claires : qu’ils soient d’eau douce ou marins, les poissons ont un cerveau capable de générer des états émotionnels comparables à ceux d’autres vertébrés. Mais avec plus de 30 000 espèces, leur diversité est immense : parler “du” poisson comme d’une seule entité est une erreur.

🧠 Un cerveau différent, mais pas primitif

Les poissons n’ont pas de néocortex comme les mammifères. Pourtant, leur pallium télencéphalique joue un rôle équivalent dans le traitement des émotions, de la mémoire et de l’apprentissage (Butler & Hodos, 2005). Des IRM fonctionnelles ont montré que certaines zones du cerveau de la truite s’activent face à des situations stressantes, de façon comparable à l’amygdale des mammifères (Portavella & Vargas, 2005).

😱 La peur et le stress : des mécanismes mesurés

Chez les poissons d’eau douce, les réactions de stress ont été largement étudiées chez les truites arc-en-ciel, poissons rouges et cichlidés. Ils produisent du cortisol, modifient leur comportement (inhibition, isolement, hyperactivité), et développent parfois des stéréotypies en cas de conditions de captivité inadaptées.

En eau de mer, les thons et les daurades montrent des hausses de cortisol lors de captures ou de manipulations, avec altérations physiologiques (Chandroo et al., 2004).

❤️ Des émotions positives et du jeu

Les poissons ne ressentent pas seulement de la peur. Les guppys et les cichlidés préfèrent des environnements enrichis (plantes, cachettes, courants), ce qui indique des préférences positives. En laboratoire, des raies et des poissons-ballons ont été observés en train de faire des bulles et de répéter des comportements sans but apparent, assimilés à du jeu (Burghardt, 2005).

Chez les poissons marins, les labres nettoyeurs (Labroides dimidiatus) montrent un comportement étonnant : ils “caressent” leurs clients avec leurs nageoires pectorales, ce qui réduit le stress du poisson nettoyé mais aussi… le leur ! On parle d’un renforcement social positif.

🌊 Eau douce vs eau de mer : quelques exemples concrets

- Poissons d’eau douce :

– Les poissons rouges (Carassius auratus) reconnaissent des visages humains sur des photos, et choisissent systématiquement celui de leur soigneur (Newport et al., 2016).

– Les cichlidés du lac Tanganyika montrent une hiérarchie sociale complexe, avec des coopérations et même du “gardiennage” collectif des jeunes.

– Les truites arc-en-ciel placées dans un environnement imprévisible développent des signes d’anxiété chronique comparables aux mammifères. - Poissons marins :

– Les labres nettoyeurs adaptent leur comportement en fonction de la réaction de leurs “clients” : s’ils mordillent trop fort, le client fuit, et ils “apprennent” à se montrer plus doux. C’est une forme de prise en compte de la perspective d’autrui.

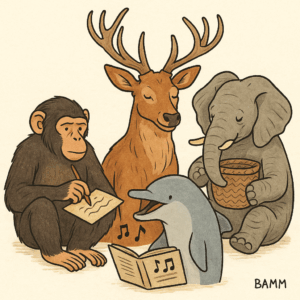

– Les mérous et les murènes pratiquent la chasse coopérative interspécifique : le mérou fait signe à la murène en se penchant vers une crevasse où se cache une proie, et la murène va la déloger. Cette coordination suppose confiance et communication.

– Certains poissons-clowns (les fameux Amphiprion des anémones) développent des comportements de protection parentale et subissent du stress quand leurs partenaires disparaissent.

👀 Une conscience au-delà du bocal

Ce qui frappe, c’est que certains poissons réagissent à des événements extérieurs à leur milieu immédiat.

– Des expériences ont montré que des poissons rouges et des carpes koï réagissent à l’arrivée de leur propriétaire avant même qu’il ne touche l’eau. Ils reconnaissent non seulement des visages, mais anticipent des routines liées à ce qu’ils voient hors de l’aquarium (Newport et al., 2016).

– Certains cichlidés d’eau douce interrompent des comportements quand ils voient un prédateur à travers une vitre, preuve qu’ils comprennent que ce qui se passe de l’autre côté peut les concerner.

– Des labres nettoyeurs testés avec des miroirs (expérience de Gallup adaptée) ont montré des comportements d’auto-inspection. Cela suggère une forme de conscience de soi – encore débattue, mais prise très au sérieux (Kohda et al., PLoS Biology, 2019).

Ces observations montrent que certains poissons intègrent des informations qui dépassent l’“ici et maintenant” de leur aquarium. Ils n’évoluent pas dans un monde fermé, mais dans un univers mental où extérieur et intérieur communiquent.

🔍 Ce que disent les chercheurs

Victoria Braithwaite (Do fish feel pain?, 2010) a montré que les poissons ressentent non seulement la douleur, mais qu’ils modifient durablement leur comportement après une expérience douloureuse.

Culum Brown (Animal Cognition, 2015) a synthétisé des dizaines d’études montrant que les poissons ont de la mémoire à long terme, reconnaissent des individus et apprennent par observation.

Les neurosciences confirment que le cerveau des poissons possède les circuits nécessaires à des états émotionnels, même si leur expression diffère de celle des mammifères.

🐠 Conclusion

Les poissons ne sont pas des “réflexes sur nageoires”. Ils ressentent stress, peur, douleur, mais aussi confort, préférence et même plaisir. La diversité de leurs comportements, qu’ils vivent en eau douce ou en mer, témoigne d’émotions complexes adaptées à chaque espèce.

Les traiter comme des animaux sans émotion n’est pas seulement une erreur scientifique, c’est aussi une erreur éthique. Un poisson rouge dans un bocal ou un thon élevé dans des cages surpeuplées n’est pas un “décor vivant” : c’est un être sensible, dont le bien-être doit être respecté.